Convegno delle Stelline – Torino

Coordina

MASSIMO BELOTTI, Direttore di Biblioteche oggi

CECILIA COGNIGNI, Biblioteche civiche torinesi

Biblioteche pubbliche, dal 2021 guardando al futuro. Prospettive e scenari partendo da Torino

L’emergenza sanitaria, conseguenza della diffusione in tutto il pianeta del Covid 19, ha colpito con forza anche le biblioteche pubbliche, da un lato limitandone il ruolo di spazi fisici aperti a promuovere occasioni di socialità diffusa, dall’altro spingendole a sperimentare nuovi servizi e attività cogliendo nel digitale una opportunità, ma anche comprendendone i limiti principalmente legati all’uso delle nuove tecnologie ancora, nel nostro paese, scarsamente diffuse e al digital divide.

Le risposte delle biblioteche pubbliche sono state frammentarie e disomogenee benché animate dalla convinzione che si dovesse sperimentare, per restare vicini e in ascolto dei bisogni dei cittadini. Si sono inoltre consolidate esperienze significative di cooperazione diffusa come quella della Rete delle Reti e su scala locale quella fra lo SBAM – Sistema Bibliotecario dell’Area Metropolitana e lo SBU – Sistema Bibliotecario Urbano, a Torino.

Quali potrebbero essere possibili linee di lavoro per l’anno appena iniziato? Questo contributo intende offrire alcuni spunti e possibili orientamenti, nella convinzione che non si possa guardare al passato pensando di poter ritrovare una normalità perduta, ma al futuro con spirito nuovo e con rinnovato coraggio.

LUCA DAL POZZOLO, Direttore dell’Osservatorio Culturale del Piemonte

Biblioteche e beni culturali: cosa insegna la lezione del Covid

A fronte della domanda su cosa possiamo imparare dall’esperienza del Covid non si può far altro che disporsi in un atteggiamento di attesa vigile e concentrata a discernere i problemi e gli effetti che man mano vanno emergendo: la lezione non è affatto finita e il suono della campanella è di là da venire.

Abbiamo iniziato a censire il danno economico immediato: da subito l’Osservatorio Culturale ha messo in atto un monitoraggio costante dell’evolversi della situazione, arrivando a stimare in Piemonte una perdita del comparto culturale nel primo semestre del 2020 attorno ai 100 milioni di euro, da confrontare con la somma di 250 milioni che rappresenta il totale annuale della spesa in cultura di tutte le istituzioni pubbliche e delle Fondazioni di origine bancaria. In questi primi mesi procederemo alla stima aggiornata su tutto l’anno, confrontando bilanci e fatturati. Ne uscirà un’economia devastata da una scossa prolungata di magnitudine ancora sconosciuta. Non c’è solo da registrare la perdita diretta da mancato incasso di pubblico dovuto al lockdown, ma la messa in crisi del modello economico di sostenibilità delle istituzioni culturali – già precario prima della pandemia – insieme alla perdita di capitale fisso, umano e materiale e agli effetti strutturali di lungo periodo.

Probabilmente ancora più incisivo si rivelerà l’impatto sulle persone, sui loro modi di vita, sulle loro dinamiche d’interazione: emerge con forza la situazione di crisi e il disagio nelle fasce d’età più giovani, dall’età neonatale – fondamentale nell’orientare il resto dell’esistenza – alle fasce scolari e oltre, nelle diverse età della vita.

La drastica e improvvisa decurtazione di opportunità culturali e di socialità strettamente embricate, rappresenta, nel combinato disposto, un mix esplosivo dalla grande potenzialità d’impatto. E in questo ambito, se le biblioteche, grazie al servizio gratuito, appaiono meno esposte economicamente al ridimensionamento dei flussi di entrata, è la riduzione dei loro servizi ad aprire una falla sensibile nel tessuto sociale: il mondo della ricerca e dello studio in difficoltà, le tesi rimandate, i dottorati sospesi, ma anche le migliaia di studenti che usavano la biblioteca come spazio di studio e di concentrazione non disponibile nelle proprie abitazioni, il venir meno del luogo dove avvicinarsi alla digital literacy, alle culture locali e costruire nuove cittadinanze, le stanze dove esercitare la passione della lettura per contrastare i deficit cognitivi e per promuovere un invecchiamento attivo, il luogo di meditazione protetto dove ritrovarsi al centro del proprio pantheon immaginario; una quantità di attività, di supporti, di opportunità la cui mancanza cresce in proporzione diretta al periodo di attività ridotta. A ciò si aggiunga che il perdurare della situazione di crisi sta producendo profondi cambiamenti nel comportamento quotidiano, accumulando per molte persone timori e paure nei confronti dell’interazione dal vivo e della riduzione della distanza interpersonale, anche in condizioni di minor rischio, e contemporaneamente, produce per altri l’abbandono di qualsiasi cautela e l’esplosione di fenomeni di intolleranza alle restrizioni.

Tutto ciò configura uno scenario di tempi lunghi nei quali ritrovare nuovi indispensabili equilibri, necessariamente provvisori e contingenti, ma orientati da una strategia ispirata al recupero di una ineludibile socialità e di un utilizzo ricco di servizi culturali; è in questo dominio che le biblioteche si trovano sul fronte avanzato del dialogo con la cittadinanza.

Ora è chiaro che non si tratti più di una sospensione momentanea, di un sacrificio temporalmente contenuto, ma di un processo che si prolungherà nel tempo con diverse intensità, si spera calanti, ma con impatti ed effetti di lungo periodo. In questo quadro la capacità delle istituzioni culturali e delle biblioteche di ricucire le lacerazioni sociali, di offrire quadri di senso e di interpretazione della crisi, di fornire occasioni di benessere e consolazione, non è più rimandabile nella sua urgenza.

Forse la prima e più basilare lezione che gli impatti del Covid ci stanno impartendo consiste nell’evidenziare come l’accesso ai servizi culturali sia da considerarsi un bene primario, essenziale e salvavita. Senz’acqua si può resistere qualche giorno, senza cibo un paio di settimane, senza una cultura incarnata in una dimensione sociale una collettività può resistere qualche mese, prima di evidenziare fenomeni di degrado e di depauperazione che mettono a serio rischio la sopravvivenza dei suoi componenti, a partire dai soggetti più fragili.

Più che mai in questo futuro incerto va costruita una dimensione che apra a nuove modalità di socialità e di fruizione culturale capace rifondare il pensiero stesso di sostenibilità, rendendo disponibili gli strumenti di base e i luoghi della conoscenza, fisici e immateriali. È ciò di cui dobbiamo discutere, oggi.

SERGIO PACE, Referente del Rettore per i Servizi bibliotecari, archivistici e museali, Politecnico di Torino

Il ritorno della fenice. Spazio reale e spazio simbolico nell’architettura delle biblioteche contemporanee

Come la fenice, anche la biblioteca è parsa morire più d’una volta, per risorgere sempre dalle proprie ceneri. Anche in un’età di (presunta) digitalizzazione globale, la biblioteca resiste come spazio complesso, dove trovare non soltanto libri, periodici e giornali, ma anche quei supporti e quelle attività che attorno alla produzione culturale gravitano, in forma analogica e/o digitale. All’alba del nuovo millennio, non è possibile replicare il modello delle biblioteche monastiche che hanno reso grande la storia europea, ma è ormai indispensabile (continuare a) costruire spazi aggregati attorno all’idea stessa della parola – scritta, detta, rappresentata – che sola consente l’acquisizione e il consolidamento dei diritti fondamentali di cittadinanza, instancabilmente ricondotti a una pratica costante di dialogo.

ALESSANDRO BOLLO, Direttore del Polo del ’900

Piattaforme collaborative: un progetto fondato sull’integrazione

L’intervento sarà improntato ad analizzare il modello di concezione e di funzionamento della biblioteca del Polo del ‘900 di Torino. Un modello strutturato a partire da un significativo percorso di integrazione e coordinamento dei patrimoni e del know-how degli enti che lo partecipano. I patrimoni librari (e archivistici) a elevata specializzazione di 12 istituti culturali sono infatti inseriti all’interno di un sistema di offerta unitario e rivolto a una pluralità di destinatari. Il modello collaborativo che sottende il funzionamento della biblioteca e delle sale lettura si basa anche su un inedito modello di organizzazione del lavoro che, attraverso il meccanismo del distacco, consente di far dialogare e integrare le competenze dei bibliotecari con quelle degli archivistici. La natura ibrida e multifunzionale del Polo consente, inoltre, di inserire il flusso di contenuti della biblioteca all’interno di un più ampio schema di programmazione culturale che prevede la realizzazione di servizi di welfare di prossimità così come di iniziative artistiche e culturali basate su formati e linguaggi differenti.

DISCUSSIONE

Nel corso della sessione sono previste brevi interviste video a cura delle biblioteche civiche di Torino

14.00 – 16.00

TAVOLA ROTONDA

La biblioteca per te: utenti, stakeholder, decisori (e bibliotecari) a confronto

In anteprima la presentazione di un’indagine nazionale promossa da Rete delle Reti, AIB, La Sapienza Università di Roma

Coordina

ENZO BORIO, Comitato esecutivo nazionale AIB

Partecipano

MASSIMO BRAY, Assessore alla Cultura della Regione Puglia

CHIARA FAGGIOLANI, La Sapienza Università di Roma

EUGENIO GIANI, Presidente Regione Toscana

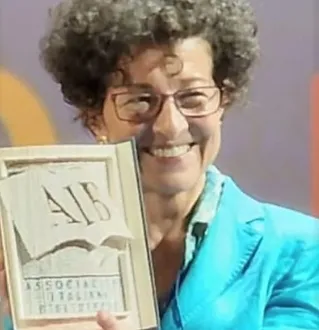

ROSA MAIELLO, Presidente Nazionale AIB

PAOLO RAMBELLI, Commissione Cultura ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio spa)

PAOLA PASSARELLI, Direttore generale Biblioteche e Diritto d’autore, Mibact

VINCENZO SANTORO, Responsabile Cultura ANCI

MARINO SINIBALDI, Presidente CEPELL

GIANNI STEFANINI, Coordinatore Rete delle Reti

VITTORIA POGGIO, Assessore Cultura, Turismo, Commercio di Regione Piemonte

-

Massimo Belotti

Direttore di “Biblioteche oggi”

-

Cecilia Cognigni

Dirigente Servizio Biblioteche - Città di Torino

-

Luca Dal Pozzolo

Fondazione Fitzcarraldo

-

Sergio Pace

Referente del Rettore per i Servizi bibliotecari, archivistici e museali, Politecnico di Torino

-

Alessandro Bollo

Direttore del Museo Nazionale del Risorgimento e Presidente Officina della Scrittura

-

Enzo Borio

Comitato Esecutivo Nazionale dell'Associazione Italiana Biblioteche

-

Chiara Faggiolani

Prof. Sapienza Università di Roma

-

Rosa Maiello

Associazione italiana biblioteche; Università di Napoli Parthenope